ビジネスメールなどで「表題の件」という表現を目にすることがあります。簡潔に伝えようと使ったとしても、使い方によっては相手に失礼にあたったり、相手が不快に感じてしまうこともあります。「表題」の意味や使い方、注意ポイント、言い換え表現や返事の仕方について解説します。

「表題の件」とは

表題(ひょうだい)には、以下の意味があります。

表題の意味

1. 書物の表紙などに記載されている題名

2. 演劇・芸術・講演などの題名

goo辞書

ビジネスメールで「表題の件」と使われている場合は、メールの件名に書かれた内容を指しています。

メールの本文に件名の内容を重複して記載せずに済むために使われています。

表題を「標題」と表記されることもありますが、ビジネスメールでは「表題」を使うことが多いので、文字の変換は注意しましょう。

〈 表題と標題の違い 〉

どちらも「ひょうだい」と読み、言葉の意味も同じとされていますが、厳密にはニュアンスによる違いや使い分けがあるとする見方もあります。表題が主にタイトルを表し、標題は見出しを表していると考えられています。文章全体に付けるのが表題で、文章を構成する各章につける複数の見出しとしての標題があるという違いです。本で例えると、本のタイトルが表題で、本に書かれている各章のタイトルや見出しが標題と考えられています。

「表題の件」使い方の注意ポイント

「表題の件」を使うときの注意点を確認していきましょう。

1: わかりやすい件名にする

2: 件名と本文の内容を一致させる

3: 目上の人には使用を控える

4: 「表題の件」を好まない人もいる

– 注意ポイント 1: わかりやすい件名にする

メールの本文で「表題の件」と書くときは、相手がすぐに内容が理解できるように、表題となる「メールの件名」は明確にしましょう。わかりにくいメールの件名は、相手が確認しないとわからないということになる可能性があり、手間や負担をかけてしまう恐れがあります。スムーズなコミュニケーションをとるためにも、わかりやすいメールの件名にすることが大切です。

– 注意ポイント 2: 件名と本文の内容を一致させる

「表題の件」と書くときは、メールの件名と本文を一致させましょう。一致していないと相手は混乱してしまい、話が進まなくなってしまう恐れがありますので注意しましょう。もし件名の内容が違う話も加える場合は、ひと言「別件ではございますが」と添えることで相手を混乱させずに済みます。

– 注意ポイント 3: 目上の人には使用を控える

「表題の件」と略すことが失礼にあたると受け取られてしまう場合があります。「表題の件」は便利で使いやすい言葉ですが、目上の人に使用するのは注意しましょう。本文でもわかりやすい説明で丁寧にやりとりすることを心がければ、スムーズに話を進められて、より良い印象を持ってくれるでしょう。

– 注意ポイント 4: 「表題の件」を好まない人もいる

「表題の件」と書かれたメールを受け取ったとき、件名を確認いなければならず、手間がかかるため不親切だと感じる人も中にはいます。「表題の件」は、本文に件名の内容を重複して記載せずに済むため、効率的で便利で使いやすいですが、好ましくないと考える人もいるので、相手に余計な負担をかけていないか、使うときは注意しましょう。

「表題の件」の言い換え表現

「表題の件」の言い換え表現をご紹介します。

● 掲題の件( けいだいのけん )

掲題は「題目として掲げられた案件」という意味があり「表題」と同様に文書のタイトルやメールの件名として使うことができます。ただし、「掲題」はあまり一般的ではない言葉ではないため、使用される機会は多くありません。

● 首題の件( しゅだいのけん )/ ● 首記の件( しゅきのけん )

首題は「文章のはじめに書かれた題目」という意味があり、首記は「文書の冒頭に記載されたこと」という意味であることから、「表題の件」を言い換える表現として使えます。「首記の件」と書かれているより、「首題の件」と書かれているほうが、メールの件名としては連想しやすいかもしれません。

「表題の件」について、意味や使い方、注意ポイント、言い換え表現を解説しました。ビジネスシーンにおいて日常的に使われている言葉で、使いやすい言葉ではありますが注意が必要です。簡潔なメールにすることで、かえってわかりにくいメールとなってしまい、相手に確認の手間をかけさせてしまうこともあります。「表題の件」を使う際は、受け取った側が理解できる内容にするように心掛けましょう。

Excel を利用して、いろいろな資料を作成していると思います。「Excel ファイルが開かない、編集できない」というご相談の連絡をいただくことも結構あります。いまさら聞けない、Excelファイル開かない、編集できないというトラブルについて対応方法を説明します。

●トラブル事例 008: Excelを使って資料作成時、違うExcelファイルをクリックしてもファイルが開かない

●トラブル事例 009: インターネットからダウンロードしたExcelデータが見ることができるが編集できない

●トラブル事例 010: メールで添付したExcelファイルをクリックしてもファイルが開かないと受信者から連絡

●トラブル事例 008

Excelを使って資料作成時、違うExcelファイルをクリックしてもファイルが開かない

〈 原因 〉

現在利用中のExcelファイルが「入力モード」や「編集モード」になっているため、新しいExcelファイルへの「開く」命令が(クリック)を受け付けない状態(待機)です。

〈 対応方法 〉

現在利用中のExcelファイルの画面にして「Enterキーを押す」か、何かしらにダイアログボックスが開いていたら閉じてください。Excelファイルが「待機状態」から「Enterキーを押す」ことで「入力モード」が解除されて待機でなくなることで新しファイルが開きます。

●トラブル事例 009

インターネットからダウンロードしたExcelデータが見ることができるが編集できない

〈 原因 〉

インターネット(クラウド)からダウンロードしたExcelファイルは「保護ビュー」と表示されることが多いです。理由は、ファイルへ悪意のあるウィルスがある場合も多いことから、簡単に利用できないようにしているためです。

〈 対応方法 〉

問題ないファイルを編集して利用する場合は、編集できないExcelファイルの上部に「保護ビュー」について説明と「編集を有効にする」ボタンが表示されていますので「編集を有効にする」ボタンをクリックすることで利用が可能になります。

●トラブル事例 010

メールで添付したExcelファイルをクリックしてもファイルが開かないと受信者から連絡

〈 原因 〉

たまにありますが、送信元の方のExcelのバージョンが2007年以降で、受信者のエクセルがそれ以前の場合、同じExcelでも拡張子が違い、読めない場合があります。

〈 対応方法 〉

送信側の方が別名で保存し、その時にファイル形式を「.xls」97-2003を選び保存し、そのファイル形式が違うデータを送れば解決する場合があります。また、開かないExcelファイルの拡張子を変えることができる場合は、拡張子を変更する方法もあります。

ファイルの拡張子とは

例 PDFファイルは、ファイル名.pdf

画像ファイルは、ファイル名.png ファイル名.jpg ファイル名.jpeg

エクセルファイルは、ファイル名.xlsx ファイル名. .xls

ワードファイルは、ファイル名.docx ファイル名.doc

などがあります。スマートフォンで撮影した画像の拡張子が「.jpg」と「.jpeg」などに分かれます。

見た目は一緒でも拡張子が違う場合も多いです。

ちょっとしたトラブルでもお気軽に、福島リコピーへご相談ください。

クラウド型メールというと、それなに?というお話が出てきます。Gmailなどがクラウド型メールとして利用されている方が多いと思いますが、「Microsoft Exchange Online」の利用も増えてきていますのでご紹介します。

クラウド型メールと通常のメーラーの違い

通常のメーラーはOutlookの利用が多いと思いますが、基本的に1台のパソコンにメールアカウントを設定し、パソコンで送受信を行っています。送信したメールや受信したメールが、利用しているパソコンの中に保存されます。クラウド型メールでは、パソコンからクラウドにあるメールへアクセスして送受信を行います。送受信したメールがパソコンに保存されているか、クラウド上に保存されてるかが大きく違うことになります。

クラウド型メールの利点

クラウド上に送受信メールがありますので、パソコンを買い替えした時に、メールを移行する作業がなくなります。クラウド型メールへアクセスでメールが利用できることで、メールデータの移行作業をしなくても利用ができます。過去に、Windowsパソコンに標準で搭載されていたメーラーが、サポート終了で新しいメーラーへ移行するときにメーラーのデータの文字コードが違って簡単に移行できなかったこともありました。そのようなことは今はありませんが、移行作業を行わなくても済むことは大きな利点です。

クラウド型メールでは、常に最新なバージョンを提供していることで、セキュリティリスクも軽減できます。クラウドへアクセスすれば利用できることで、どこからでもメールの確認や送信ができることになります。※社内でルール化は必要です。

〈 クラウド型メールの問題 〉

クラウドへアクセスして利用することは、インターネット環境が必要です。メーラーでも必要です。Gmailなどを利用し、独自ドメインのメールの場合、メーラーでの受信より遅れます。これはメールサーバーへのアクセスがメーラーより頻度が少ないからです。Microsoft Exchange Onlineの場合は遅くなることはないです。

「Microsoft Exchange Online」と他社クラウド型メールとの違い

- Outlookとの連携で、同じドメインの他アカウントと予定表、会議、使用場所の共有を図ることができる。

- Active Directoryと連携することで、アカウントの管理が容易にできる。複数のデバイスから使用できる。

- メールボックスの容量が、1アカウントあたり50GBもあるため、基本的にボックスが満杯になることがない。

「Microsoft Exchange Online」が気になる、もう少し詳しく説明を聞きたい方は、福島リコピーの担当営業へお気軽にご相談ください。

できるだけ早く、報告・連絡をしなければならないときに「取り急ぎ」という言葉を使いますが、目上の人に対して使っても良いのか迷ったことはありませんか?使い方によっては相手に失礼にあたったり、相手が不快に感じてしまうこともあります。「取り急ぎ」の意味や注意ポイント、言い換え表現について解説します。

「取り急ぎ」の意味

取り急ぎ(とりいそぎ)とは「とりあえず、急いで」という意味です。十分な対応が現段階ではできないけれど、急いで用件を相手に伝えたい、そのようなときに使用する言葉です。一般的に締めの言葉として使われています。

「取り急ぎ ご連絡まで」や「取り急ぎ ご報告まで」と省略して伝えることもありますが、状況や相手との関係性によっては好ましくない表現になり失礼になることもあります。「取り急ぎ ご連絡いたします」や「取り急ぎ ご報告のみで失礼いたします」と、敬語で伝えるようにしましょう。

「取り急ぎ」を使うときの注意点

「取り急ぎ」を使うときの注意点を確認していきましょう。

1: 数日後の返事には使わない

2: 急ぎの用件のみを連絡する

3: あらためて詳細を連絡する

4: お礼やお詫びには使わない

5: 取引先や目上の人にはなるべく使わない

1: 数日後の返事には使わない

緊急の連絡があるときに「取り急ぎ」を使うため、2~3日経過したあとの返事の場合は使わないようにしましょう。何日も経過してから「取り急ぎ」と連絡をもらっても、急いで連絡をしていると感じにくく、相手に違和感や不信感を与えてしまう可能性があります。

2: 急ぎの用件のみを連絡する

「取り急ぎ」を使うときは、伝えたい急ぎの用件のみを連絡します。そのほかの内容は入れないようにしましょう。急ぎの用件のほかにも伝えたいことがある場合は、「〇〇〇につきましては追ってご連絡いたします」として別で連絡する旨を伝えましょう。

3: あらためて詳細を連絡する

「取り急ぎ」という言葉を用いて要件を伝える場合、情報の一部を先に伝えるニュアンスを含むため、より詳細な内容などを丁寧にあらためて連絡する必要があります。

急ぎで進捗状況や途中報告、結論や概要のみの連絡だけでは、フォロー不足と受け取られてしまう可能性があります。詳細の連絡を怠ることで、相手を困惑させてしまい信頼の損失にもつながりかねません。できる限り日を空けずに、経緯や進捗、今後の対応など丁寧な連絡を心がけましょう。

4: お礼やお詫びには使わない

取り急ぎは「とりあえず、急いで」という意味で、十分な対応が現段階ではできないけれど、急いで用件を相手に伝えたい、そのようなときに使用する言葉です。そのため、お礼やお詫びに「取り急ぎ」を使用するのは好ましくありません。

敬語で「取り急ぎ お礼申し上げます」や「取り急ぎ お詫び申し上げます」など敬語で伝えても、とりあえず急いでお礼する、とりあえず急いでお詫びすると受け取られてしまう可能性があり、後日あらためてお礼やお詫びの連絡をしても “ 適当に済まされて失礼 ” という印象を与えてしまう恐れがあります。 お礼やお詫びには「取り急ぎ」は使わないようにしましょう。

5: 取引先や目上の人にはなるべく使わない

敬語で「取り急ぎ ご連絡いたします」や「取り急ぎ ご報告のみで失礼いたします」と伝えても “ 対応が不十分で適当 ” と、場合によっては不快に感じさせてしまう可能性もあります。

目上の人には「取り急ぎ」の言い換え表現の「まずは」や「一旦」、「略儀ながら」などを使うことをおすすめします。「まずは」や「一旦」、「略儀ながら」はそれぞれニュアンスが異なるため、状況に応じた使い分けをしましょう。

● 言い換え 一例

□ 以上、ご報告申し上げます。

□ ○○○のご連絡のみで失礼いたします。

□ まずは ご連絡のみにて失礼いたします。

□ 一旦 書類のみ送付いたします。

□ まずは ご連絡のみにて恐縮ではございますが、再度ご連絡差し上げます。

□ まずは ご連絡のみにて失礼いたします。○○○が決まりしだい、あらためてご連絡いたします。

□ 一旦、○○○のご連絡のみで失礼いたします。△△△の内容につきましては、あらためてご連絡差し上げます。

「取り急ぎ」の意味や注意ポイント、言い換え表現を解説しました。できるだけ早く報告・連絡しなければならない場面で使う言葉ですが、緊急の用件があるときでも、相手の立場になって言葉を選ぶことが重要です。

さまざまな言い換え表現がありますので、相手との関係性や距離感を把握し、最適な表現を使い分けるようにしましょう。

2020年4月に Microsoft は「Microsoft 365」という、新たなクラウドサービス(個人向け版を追加)の提供を発表しました。Microsoft Office の利用方法は「Office 2021」と「Office 365」と「Microsoft 365」がありますが、それぞれなにが違うのか、名称やプランが変わっただけなのか解説します。

「Office 2021」、「Office 365」、「Microsoft 365」は、Microsoft の提供の仕方が違いから、利用方法が異なります。

「Office 2021」は、アプリケーションソフトを購入時に支払いを行えば永続的に利用できます。「Office 365」および「Microsoft 365」はサブスクリプションで利用します。Office 製品で良く利用されるExcelやWordが使えることは、基本的同じです。

Office 2021( オフィス 2021 )

買い切り型のサービス。一度購入すれば Office アプリケーション(Word、Excel、PowerPointなど)が永続的に利用できます。

Office に記載された年が提供開始年となります。古い Office はパッケージにアプリケーションソフトが同梱されていてCDからインストールする形式でしたが、この頃はプロダクトキー(認証するパスワード)が1枚提供されます。

Office の古いバージョンでは、サポート終了でセキュリティ対策が問題になるので、なるべく最新のバージョンを利用することをお勧めします。

Office 2007、Office 2010と継続的にバージョンアップを繰り返し提供されており、最新は「Office 2021」です。

今でも、新しいパソコンを導入時に、Microsoft Office Personal 2021 (日本語) デジタルアタッチ版として購入できます。

Office 365( オフィス 365 )

サブスクリプションで利用できるサービスです。基本的な Office アプリケーション(Word / Excel / PowerPoint など)に加え、Teams や SharePoint といった Office アプリケーションや、グループウェアをクラウド上で利用できるサービスです。2011年6月に「Office 365」が登場し、Microsoft Office のクラウド版という位置づけでした。これまではパッケージで購入したり、ライセンス数単位で購入していたものから、月単位、年単位の使用権の購入へと大きくスタイルが変わりました。

Microsoft 365( マイクロソフト 365 )

サブスクリプションで利用できるサービスです。「Office 365」のサービスに加え「最新のWindows OS」と「セキュリティ機能を備えた管理パッケージ」の3機能が統合されたクラウドサービスです。

「Microsoft 365」では環境や目的に応じて、家庭向け、一般法人向け、大企業向けの計10種のプランが提供されています。サブスクリプションは月額の利用料金が決まっているため、大きな初期費用などが発生せず、メンテナンスや運用保守も、基本的に Microsoft が遠隔で実施するので、コストも抑えられると同時に安心安全に運用することができます。

社内に情報システムなど専門の担当者を置くことができない中小企業にとっては、その遠隔による保守は大きな安心感につながります。また企業にとっては一定期間の固定費として予算管理ができるという利点もあります。Microsoft 公式も一般的な業務を行うのであれば「Microsoft 365」の導入を推奨しています。福島リコピーでは、お客さまに最適なサブスクリプションモデルをおすすめすることができます、お気軽にご相談ください。

福島リコピーのグループ会社である「ウォーターネット福島」にて、トリプルキャンペーン実施中です。

ウォーターネットは、会員制のミネラルウォーター宅配サービスです。

必要な時に必要なだけ、お客さまのご自宅やオフィスまで、ボトリングされた “ おいしい水 ” をお届けいたします。

トリプルキャンペーンは、新規導入だけでなく増設契約も対象となります。このチャンスを、ぜひご活用ください。

ウォーターネットの水

アメリカで開発された「RO膜」と呼ばれる、0.0001ミクロンの微細フィルターでろ過を行っています。

「RO膜」は水のみを通し、電解イオンや塩類など水以外の不純物は通しません。

一般の浄水器では、0.01ミクロンまでが限界ですが、それよりもさらに小さい孔で超微小物質をシャットアウト。

水と不純物を分解するために、浸透圧以上の圧力をかけることで、さらにピュアな水を生み出しています。

おいしさのワケ

不純物を徹底してとりのぞき、当社ミネラル専用工場で精製された4種類の良質なミネラルをバランスよく配合。

まろやかな風味が広がる、日本人好みの軟水に仕上げています。

また、pH値は人の血液に近い弱アルカリ性で、吸収率がよく、毎日の飲料に調理にと幅広く活躍します。

● ウォーターネット について詳しく見る

http://www.341032.com/waternet

● お客様の声

http://www.341032.com/voice

● トリプルキャンペーン 詳細ページ

http://www.341032.com/news/hot_3cap

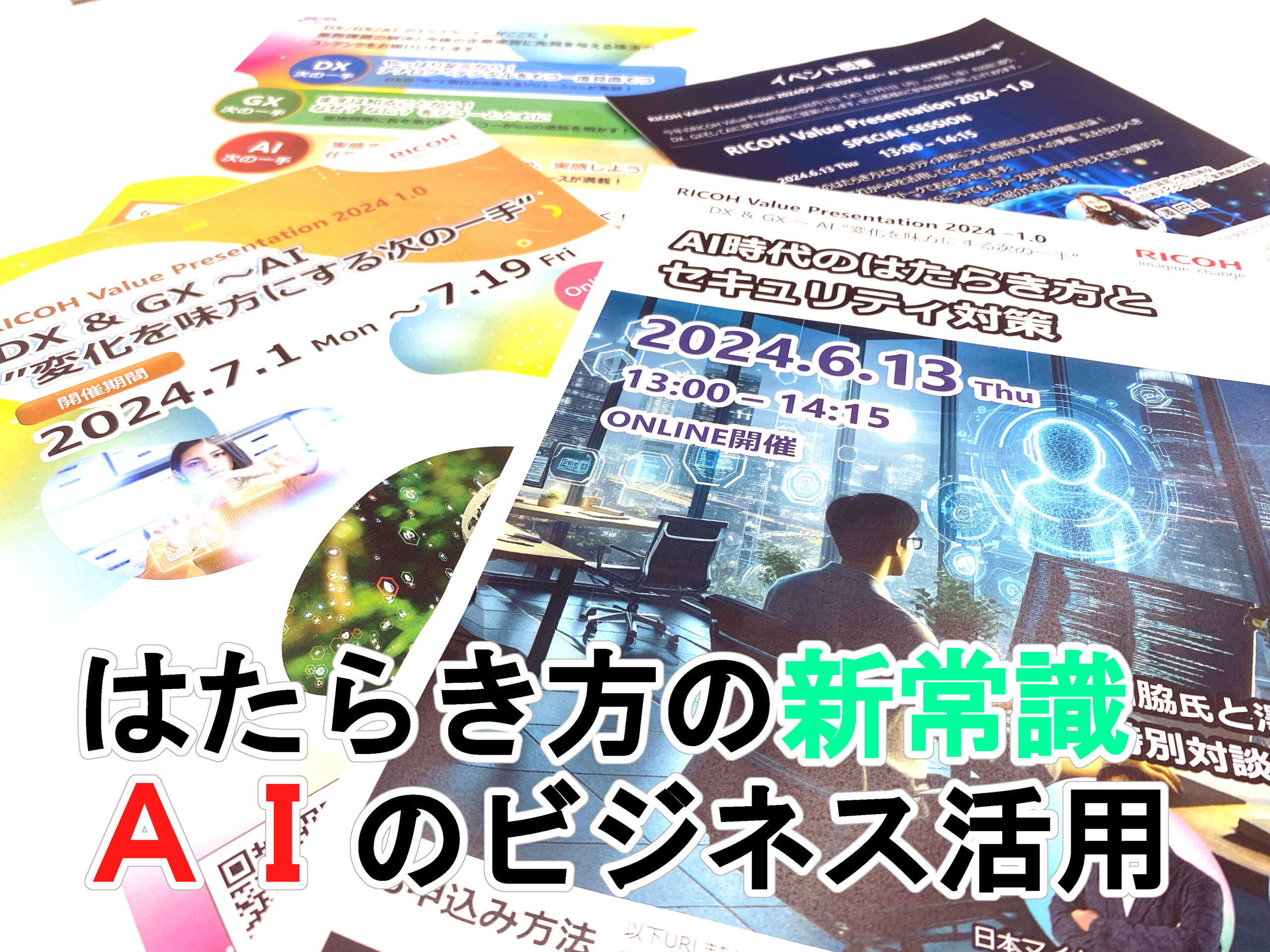

リコージャパン株式会社主催のオンラインイベント

RICOH Value Presentation 2024 が開催されます!

≪ 開催期間 ≫ 7月 1日 (月) ~ 7月 19日 (金)

≪ 申込期間 ≫ 申込受付開始しております

DX GX AI のトップランナーが集結!

業務課題の解決と今後の企業運営に線形を与える、珠玉のコンテンツが盛りだくさん!!

さらに先行開催の

RICOH Value Presentation 2024-1.0(マイナス1.0)

では、過去のウェビナーで反響が非常に大きかった、日本マイクロソフト株式会社西脇氏と株式会社圓窓の澤氏の

スペシャルな対談を公開!

ここでしか見られない注目度の高いコンテンツとなっております。

イベント詳細および申込について

イベントは事前予約が必須のウェビナーと、開催期間中いつでも視聴できるオンデマンド配信が混在しております。

ぜひ一度コンテンツ一覧をご覧いただき、お早めにお申し込みいただくことをおすすめします。

下記にそれぞれリンクを用意しましたので、ぜひご活用ください。

★ お申込みの際に、紹介者コード と 紹介企業コードを入力する箇所があります。

紹介企業コード BP010126

こちらをのコードをお申込みの際にご入力ください。

【 イベントコンテンツ詳細 】

先行公開:6月13日 AI時代のはたらき方とセキュリティ対策 – (ricoh.co.jp)

7月1日公開: DX & GX 〜 AI“変化を味方にする次の一手” – (ricoh.co.jp)

コンテンツ一覧をまとめた冊子もご用意しております。

ご所望のお客様は

福島リコピー株式会社 上杉 (代表TEL 024-553-7141) または 営業担当までお申し付けください。

お客様のご参加をお待ちしております。

手紙やメールを送る際に、相手の体や健康を気遣う言葉として使用される「ご自愛ください」の意味や使い方、注意ポイント、言い換え表現や返事の仕方について解説します。

1: 「ご自愛ください」の意味

「ご自愛ください」の自愛(じあい)には「自分を愛すること・大切にすること」、「自分の健康に気を付けること」などの意味があります。

「ご自愛ください」は、相手のことを思いやる気持ちを表現する言葉のひとつで「ご自身のお体を大切にしてください」や「健康に気をつけてください」など、相手の健康を気遣う意味が込められています。

2: 「ご自愛ください」は目上の人に使ってOK?

「ご自愛ください」は敬語表現になりますので、目上の人に対して使うことができます。

相手の体や健康を気遣い、相手のことを思いやる気持ちを表現する言葉です。取引先や上司、先輩など、目上の人に送信するビジネスメールや会話で使っても失礼にあたりません。目上の人に限らず、職場の同僚や友人家族など、さまざまな関係性の人に対して幅広く使える言葉です。

しかし「ください」と言い切る表現が、上から目線で偉そうな雰囲気に違和感があり、なんとなく使うことに抵抗がある場合は、柔らかい印象になるように「ご自愛ください」の前に「どうぞ / どうか / くれぐれも / 何卒」などの言葉を付けたり、以下のような、より丁寧な表現でお伝えするとよいでしょう。

□ ご自愛くださいませ

□ ご自愛のほど お願い申し上げます

□ どうぞ ご自愛くださいますように

□ ご自愛くださいますよう お祈りしております

□ どうか ご自愛のほど ご祈念申し上げます。

□ くれぐれも ご自愛くださいますよう お願い申し上げます

□ ○○さまにおかれましては ご自愛のほど お祈り申し上げます

3: 「ご自愛ください」の注意ポイント

「ご自愛ください」を使うときは、以下のポイントに注意しましょう。

● 3-1: 「お体 ご自愛ください」は二重表現

● 3-2: 体調を崩している方・怪我している人には使わない

● 3-1: 「お体 ご自愛ください」は二重表現

「お体 ご自愛ください」という言い回しを見聞きすることがありますが、これは二重表現です。二重表現とは「一番最初に」 / 「まずはじめに」 / 「頭痛が痛い」 / 「返事を返す」など、同じ言葉や意味を含む2語が重複している表現のことです。重言、重複表現、重ね言葉ともいいます。

「ご自愛ください」には「ご自身のお体を大切にしてください」や「健康に気をつけてください」という意味が込められています。そのため「お体 ご自愛ください」や「健康にご自愛ください」のように「お体」や「健康」を組み合わせる表現は、二重表現になります。話し言葉で使ってしまうこともあり、二重表現は絶対に使ってはいけない表現ではありませんが、文字で読むときに気になる方がいらっしゃる可能性があります。

強調したい理由で「お体 ご自愛ください」と使う場合は「お体」を「どうぞ / どうか / くれぐれも / 何卒」などの言葉に言い換えたり、「ご自愛ください」を使わず「お体に気を付けてお過ごしください」や「お体を大切になさってください」などの表現を使うとよいでしょう。

「体」と「身体」の漢字の違い

どちらの漢字も「からだ」と読みます。「体」は肉体のことです。「身体」は心や精神の意味合いも含めた人間のみに使う漢字です。「身体」という漢字は「しんたい」と読みますが「からだ」とも読みます。「身体」は常用漢字ではないため、公用文書では「身体」ではなく「体」と表記しますが、ビジネスシーンなどで相手の健康を気遣う意味で使う場合の漢字は「体」と「身体」のどちらを使っても間違いではありません。「お体を大切になさってください」を「お身体を大切になさってください」は、どちらを使用しても問題ありませんが、「お身体」と表記した場合は、肉体だけでなく心身ともにという意味が込められ、精神状態についても気遣う表現になります。

● 3-2: 体調を崩している方・怪我している人には使わない

一般的に「ご自愛ください」は、体調が整っている人に対して「ご自身のお体を大切にしてください」や「健康に気をつけてください」という意味で使われます。そのため、すでに体調を崩してしまっている人や怪我している人に使ってしまうと、失礼な表現と取られてしまう可能性があります。

体調を崩している人や怪我している人には「ご自愛ください」ではなく、相手の体調や症状に合わせて、適した言葉を使い分けましょう。「お大事に」というだけの表現は、省略した表現で失礼になりますので「お大事になさってください 」と伝えるよう注意しましょう。

□ お大事になさってください

□ どうか ご無理はなさらないでください

□ どうぞ 十分に養生なさってください

□ 十分に静養なさってくださいませ

□ ご回復をお祈りしております

4: 「ご自愛ください」の言い換え表現は?

「ご自愛ください」の言い換え表現をご紹介します。

□ お体を大事になさってください

□ お体にお気をつけください

□ おいたわりください

□ お体をおいたわりください

□ ご自身をおいたわりください

□ 御身(おんみ)おいたわりください

□ ご健康をお祈り申し上げます

□ ご健康をお祈りします

□ 時節柄おいといくださいませ

□ お体をおいといください

□ くれぐれもお体おいといくださいますようお願い申し上げます

□ ご自愛専一になさってください

□ ご自愛専一にお過ごしください

□ お健やかにお過ごしください

□ 健康には十分ご留意ください

□ 健康に留意してお過ごしください

□ ご健康とご多幸をお祈り申し上げます

● おいとい:

大事にする、いたわるという意味で、相手の健康を祈る結びの挨拶などで用いられる。

● ご自愛専一:

第一に自分自身を大切になさってくださいという意味で、相手の健康を祈る挨拶として用いられる。

5: 「ご自愛ください」の返事はどうする?

「ご自愛ください」という内容のメールや手紙を受け取った場合の、返信方法について解説します。返信する際には、体調を気遣ってくださったことへの感謝の気持ちを表現するとともに、相手にも同様の気遣う言葉を返しましょう。

以下に、いくつかの例を紹介します。 相手の体調への配慮を示し、相手との関係性や文脈に応じて選ぶと良いでしょう。

□ 心配をしてくださり、ありがとうございます。季節柄、お互いに気を付けましょう。

□ ご配慮いただきましてありがとうございます。○○様も健康にはくれぐれも留意されますようお祈り申し上げます。

□ お気遣い心より感謝いたします。○○様もどうぞお体にはお気をつけください。

□ お気遣い心より感謝いたします。○○様も健康にはくれぐれもご留意ください。

□ お心遣いに感謝申し上げます。○○様もどうぞお体をおいたわりください。

□ お気遣いの言葉、たいへん嬉しく思っております。お互いに健康を大切にしましょう。

□ お気遣いいただき、ありがとうございます。○○様もお体には十分お気をつけてお過ごしください。

□ お気遣いいただき、恐縮です。寒くなってまいりましたので○○様も体調を崩されませんようお気を付けください。

□ お気遣いをいただき、心より感謝いたします。○○様もお風邪など召されませんよう、お健やかにお過ごしくださいませ。

□ お気遣いいただき、ありがとうございます。ご多用とは思いますが、○○様もお体にはくれぐれもお気を付けくださいませ。

□ 温かいお心遣いに、心から感謝申し上げます。○○様も健康にはくれぐれもご留意ください。

□ 温かいお心遣いに、心から感謝申し上げます。○○様も何卒お身体おいといください。

□ 温かいお心遣いに、心から感謝いたします。○○さんもお元気で過ごされますようお祈り申し上げます。

「ご自愛ください」の意味や使い方、注意ポイント、言い換え表現や返事の仕方まで解説しました。「ご自愛ください」は相手の体調や健康を思いやる際に使われる敬語表現で、幅広いシーンで使用できる言葉です。さまざまな言い換え表現がありますので、言葉の意味や使い方を知って、使い分けるようにしましょう。ビジネスシーンをはじめ人間関係を円滑にするために、相手との関係性や距離感を把握し、最適な表現で相手への思いやりの気持ちを伝えられるようにしましょう。

パソコンを利用してインターネットや複合機など使っていると、さまざまなトラブルが発生することがあります。そのようなトラブルの原因や解決方法について、ひと月に1回ほどご紹介しております。会社だけではなくご自宅でのトラブルにも応用できることもありますので、ご参考にしていただけますと幸いです。今回は、ホームページ閲覧時に警告画面が表示されたときの対応方法を紹介します。

●トラブル事例 007: 突然、警告画面が表示された

警告画面の文章(一例)

Windowsセキュリティシステムが破損しています

警告;システムファイルが古くなっています

あなたのコンピューターでウィルスが見つかりました

Micorosoft Windows ファイアウォールの警告

この PC へのアクセスはブロックされました

このウィンドウを閉じると、個人情報が危険にさらされ Windows 登録が停止されます

この重要な警告を無視しないでください

スパイウェアアラート – エラーコード: #0x■●▲

パソコンでインターネットを利用し、いろいろなホームページに閲覧していると、突然、サポート関係の表示が出てくることがあります。有名なもので、マイクロソフトのサポートを装った詐欺があります。ガイド音声や警告音とともに、マイクロソフトを名乗った警告がブラウザーに表示されます。原因は不明ですが、突然、表示されます。

〈 対応方法 〉

●「ctrl」+「alt」+「delete」を押して終了させる

● パソコンを強制終了させる(電源ボタンを長押しすることで強制終了)

●「ctrl」+「shift」+「esc」を押し、タスクマネージャーを表示させブラウザー(実行中のOS)のタスクを終了

上記の方法を行い、再起動すると大部分は解決されていますが、場合によっては解決できないこともあります。

はじめての方は、音と警告内容を見て驚いて、画面に記載されている電話番号に電話をかけてしまう場合があります。無視してブラウザまたは警告のページを閉じることです。偽のセキュリティ警告は、メッセージを表示し、警告音をWeb上で鳴らしているだけのため、ブラウザやページを閉じてしまえば問題ありません。そして、偽のセキュリティ警告が表示されたサイトには、以降はアクセスしないようにしましょう。

事例紹介

電話をかけたら、日本語が少しおかしい女性からサポートされ、サポートツールとしてリモート操作ソフトをインストールされてしまった。

電話をしたらマイクロソフトのスタッフが修正してくれるが、作業料金が必要でカード番号を教えてほしい。

カードがないと話したら、コンビニに行ってAmazonギフトカードを購入し、また連絡をください。

変な画面が出たけど大丈夫?

〈 上記事例に対しての対応 〉

インストールされたパソコンは、インターネット接続を遮断し、データをバックアップしパソコンを初期化してOSを入れ直しを行いました。

Amazonギフトカードを買った方は、マイクロソフトのスタッフに電話する前に連絡いただき、詐欺とお話して止まりましたが、コンビニで買ったAmazonギフトカードの返品はできませんでした。

変な画面が出た方には、スマホで画面に表示された文章を検索すると詐欺サイトだとわかると説明しました。

〈 マイクロソフト公式も詐欺についての注意喚起のお知らせ 〉

- マイクロソフトのサポートを装った詐欺にご注意ください

- テクニカル サポート詐欺から身を守る消費庁も注意喚起

詐欺の形態もさまざまな方法で行ってくるため、このようなケースに出くわしてしまった場合の対処方法や、そのようなケースに出くわさないようにするための方法などを、現在の状況にあったご提案を行うことができます。ぜひ福島リコピーへご相談ください。

2024年問題に関するブログ記事を掲載したのは、ちょうど1年前の4月です。

〈 建設業界|2024年問題〉人材不足や高齢化など課題山積。働き方改革が急務!?

https://www.f-ricopy.jp/blog/202304mondai20242/

〈 運送・物流業界|2024年問題 〉時間外労働時間に上限規制。売上を維持する対策は!?

https://www.f-ricopy.jp/blog/202304mondai20241/

2024年4月から労働時間が制限されたことから、収入減少という問題も発生しています。残業規制により稼げるメリットが失われ、稼ぎたい人からの応募が減ることで、採用難になっている場合もあります。今後、労働人口も減っている現在では、人手不足はさらに進んでいくことは間違いないです。解決する方法として、販売管理や会計業務のITツールの導入で効率化する方法や新しい人材確保のためのWebサイトの作成を紹介します。

ITツール導入で人手不足への対応

● RPA ツールの導入

ロボットに簡単な定型業務を行わせることで、業務効率化を図ることができる RPAツール。RPAは「Robotic Process Automation(ロボティック・プロセス・オートメーション)」の略で、ロボットによる業務自動化を意味します。人が行っていた業務をソフトウェアロボットにより代行・代替することを表す言葉です。

RPAはパソコンやクラウド上で働くソフトウェアのことで、主に事務系の定型業務やルーチンワークを自動化してくれます。人の補完として業務を遂行できることから、仮想知的労働者(Digital Labor)ともいわれ、主にホワイトワーカーのPCを使用して行っている事務作業を自動化します。 詳しい知識がなくても使えるため、導入した日から具体的な効果を得ることができるのがRPAの特長といえます。

– 社内データの情報共有や顧客管理を見やすく感覚的に管理する「kintone plus」

https://www.ricoh.co.jp/service/ricoh-kintone-plus

– 中小企業へ多くの導入実績がある「assist robot アシロボ」

https://assirobo.com/

– Excelライクな業務効率化を目指す企業におすすめ「CELF」

https://www.celf.biz/rpa/#

– 1~10までの業務をとことん効率化を図りたい企業向け「RICOH RPAツール」

https://www.ricoh.co.jp/products/rpa-tool

Webサイトの採用ページを再考して対応

● 採用を考える前提を理解

特に若い人の「働くことの価値観」が変わってきています。たとえば、20代の若者は他の世代に比べて「プライベートを充実したい」と考えている方が増えています。そのことから、「プライベートを充実したい」を考えると十分に休暇が取れるかを重視していることもあります。新型コロナウイルスによって、価値観は大きく変わったと考えられます。コロナ禍は、テレワークや時差出勤、オンラインミーティング・面接など、今までの働き方を一転させました。また、大企業に比べ、中小企業の求人には応募が集まりにくい傾向があります。たとえば、知名度がある会社とない会社では同じ雇用条件の場合知名度がある会社を選ぶ傾向があります。知名度がなくても求人応募を増やす対策もあります。

● 採用サイトへの対策

採用内容のみの掲載だけでなく、TOPの声や採用担当者の考え、先輩の声を掲載するなどWebサイトをより充実させることから考え、採用専用サイトを作成することを検討することもよいでしょう。

〈 求人内容 〉

採用後の業務内容がイメージしづらい場合は、わかりやすく伝えられる内容の記載をします。入社後の取得できる資格やスキルを明確に記載しましょう。新卒者や20代の若者が何を求めているかを理解して求人対策をおこなうことが重要です。

〈 待遇 〉

競合他社と比べて見劣りする場合は条件を見直しをおこない、他社より良い部分があれば、よりわかりやすく表現することが大切です。働きやすい環境を整備することも重要です。